Themen für Bachelor und Masterarbeiten

Auf der Seite findet sich eine Liste aktueller Themen für Bachelor und/oder Masterarbeiten am Lehrstuhl.

Interessenten sollten wie folgt vorgehen:

- zu jedem Thema ist ein direkter Betreuer genannt. Wenn Ihnen die kurze Beschreibung zusagt, dann kontaktieren Sie bitte diesen Betreuer, der Ihnen weitere Informationen zusendet.

- Sollte Ihnen dies Thema zusagen, dann sollten Sie sich mit dem Betreuer zusammensetzen, um Fragen zu besprechen.

- Wenn Sie sich entschlossen haben, dass das Thema für eine Bachelor oder Masterarbeit ernsthaft in Frage kommt, dann vereinbaren Sie bitte einen gemeinsamen Termin mit dem direkten Betreuer und Prof. Weisser, um die geplante Arbeit genauer zu besprechen.

- Bevor die Arbeit beginnen kann, muss ein 1-2seitiges Konzeptpapier von Ihnen entwickelt werden, in dem die Ausgangsfragen, die geplanten Arbeiten und Auswertungen dargelegt werden. Wir helfen gerne dabei. Das Konzeptpapier dient als Grundlage für eine Betreuungsvereinbarung.

- Ihre Arbeit wird von dem direkten Betreuer gemeinsam mit W. Weisser betreut, Sie werden also zwei Betreuer haben.

- Bei Fragen oder Ideen für Arbeiten, die sich nicht auf der Liste finden, sprechen Sie bitte die W. Weisser oder die Mitarbeiter des Lehrstuhls direkt an.

Many animals live in cities, but the reasons why they occur in some places and not others are poorly understood. However, such an understanding is necessary to plan cities not only for humans but also for animals. Cities are heterogeneous landscapes composed of various fragmented land covers and urban elements. Some land covers and elements constitute barriers to the movement of species and lower the survival rate, while urban animals use others for nesting and foraging. Data on the movement behaviour of urban animals is rare, but it can help to understand the importance of a connected city for the species’ survival and test the barrier effects of houses or streets for a target species.

We offer two master’s theses to two motivated students to investigate the importance of barriers, disturbance and vegetation on the movement and occurrence of city-dwelling animals. Both master theses consist of observing the movement of several target bird species throughout Munich – the great spotted woodpecker (Buntspent), the common blackbird (Amsel) and the woodpigeon (Ringeltaube).he observations will be made at different locations throughout Munich and additional data will be collected to better understand where birds are moving. The master theses are part of two greater projects looking at how the urban landscape shapes the movement of animals and where animals within a city are likely to occur. The results of this work will contribute to tools and guidelines for animal conservation in cities through the integration of landscape connectivity in urban planning.

The master’s thesis includes the following work steps:

Literature review on your thesis topic

Selection of sampling sites

Fieldwork in Munich

Digitization of collected data

Analysis of additional remote sensing data

Statistical data analysis in R

Writing

Requirements

Most important is that you are motivated and interested in the topic. You will be supervised by Lisa Merkens, a PhD student at TUM and Prof. Wolfgang Weisser. We provide a vivid working environment with many Master’s and PhD students with whom you can interact and learn from/together with. We expect that you have some experience with the visual recognition of bird species, but you do not need to be an expert. Prior experience with statistical analyses in R are beneficial. The project results might contribute to a publication based on the outcome and the derived data. One master thesis should start in April or May; the second one should start at latest in June 2024. The thesis can be supervised in German or English.

If you are interested, please contact: Lisa Merkens (lisa.merkens[at]tum.de)

Background:

Most of the current and future human population growth is expected to occur in cities, resulting in a concentration of people that impacts biodiversity. To mitigate this impact, it is crucial to understand the drivers of urban biodiversity to enable the coexistence of humans and nature in future cities. Our previous work in urban squares has shown that while greener squares are more biodiverse, the composition of that green and other local features has a greater effect on biodiversity. To deepen our understanding of the relationship between biodiversity and urban features, we are focusing on the impacts of local and landscape-level features on bird diversity across the whole of Munich using acoustic monitoring and species identification using machine learning (AI). Therefore, we are offering concurrent master and bachelor theses related to understanding urban bird diversity as part of a greater project investigating the distribution of biodiversity in the city that aims to model urban biodiversity and provide urban planners with tools and guidelines for including biodiversity in the development of new urban green spaces.

Project descriptions

These thesis projects aim to expand on the findings of our 2023 fieldwork to help understand the relationship of potential drivers of urban bird diversity, e.g., vegetation structure or compositions, location in the city, water, large-scale features of Munich like the river Isar, or the English Garden, urban parks, or neighbourhood typology. To investigate these, you will use acoustic recorders to monitor birds on study sites selected based on the respective driver of interest. The bird recordings will be identified using our automatic identification pipeline, which employs state-of-the-art AI technology. Based on the resulting species lists, you will calculate species diversity metrics, which you will use to analyse the relationship between bird diversity and the respective driver. These projects require fieldwork in Munich.

Previous experience with GIS is beneficial; experience with Python and R is highly beneficial but not required. Experience with the identification of German birds by sound is a plus. Experience with bioacoustics is also beneficial but not required. Upon successful completion of the project, the results might be published in the framework of the overall project. You will work in an international team and gain hands-on experience in urban ecological research and modern methodologies. Field work for these projects will start end of March 2024. The thesis can be supervised in German or English.

If you are interested or for any questions, please contact:

Sebastian Meyer (sebastian.t.meyer[at]tum.de) Andrew Fairbairn (andrew.fairbairn[at]tum.de)

Hintergrund:

Dürreereignisse haben in Deutschland zu einem bisher ungewöhnlichen Baumsterben geführt. Die Forstwirtschaft befindet sich daher im Umbau und muss neue, nachhaltige Konzepte entwickeln. Gerade Rotbuchen-Douglasien und Rotbuchen-Weißtannen Mischungen wird ein vergleichsweise hohes Zukunftspotential vorhergesagt. Dieses Projekt unterstützt den Prozess, indem diese zukunftsträchtigen Baumartenmischungen untersucht werden. Ziel ist es, die Multifunktionalität der bayerischen Wirtschaftswälder angesichts des Klimawandels durch die Untersuchung der Auswirkungen auf Flora und Fauna zu sichern und damit die Diskussion um Nadelholzbeimischungen durch neue Erkenntnisse weiter zu versachlichen.

Das Projekt:

Unser Ziel ist es, ein differenziertes Verständnis für die Vor- und Nachteile der Mischung von Buchenbeständen mit Douglasien oder Weißtannen zu bieten indem wir uns auf ihre Auswirkungen auf die lokale Flora und Fauna, insbesondere Vögel, Fledermäuse und Insekten, konzentrieren. Unsere Datenerfassung erfolgt über Insektenfallen, Meta-Barcoding, die Aufnahme von Vogel- und Fledermausaktivitäten mit Audiorecordern sowie die Überwachung der Blaumeisenreproduktion in Nistkästen. Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, zur laufenden Diskussion über nachhaltige Forstwirtschaftspraktiken in Deutschland beizutragen und dabei wertvolle Forschungserfahrung zu sammeln. Kontaktiere uns, um zu erfahren, wie wie du dich an unserem Projekt beteiligen kannst. Im Rahmen des Projekts besteht die Möglichkeit, ein gemeinsames Paper zu veröffentlichen. Die Betreuung der Arbeit kann auf Deutsch oder Englisch erfolgen.

Eine Masterarbeit in diesem Projekt beinhaltet:

- Feldarbeit zur Datenerfassung

- Datenverarbeitung (z. B. Insektenproben oder Audio-Daten)

- Literaturrecherche

- Statistische Datenanalyse (vorzugsweise in R)

- Schriftliche Ausarbeitung

Kontakt: Wenn du Interesse hast, kontaktiere uns bitte so bald wie möglich (spätestens bis zum 31.05.2023) per E-Mail an marlene.graf[at]tum.de.

Inwieweit bestimmen chemische Profile der basalen Ressource (Rainfarn) die Dynamik von Nahrungsnetzen und strukturieren Metagemeinschaften von Blattläusen?

Hintergrund: Rainfarn ist eine Pflanze mit vielen chemischen Bestandteilen, die sich in ihrer Zusammensetzung so sehr unterscheiden, dass verschiedene Chemotypen unterschieden werden können. Chemotypen unterschiedliche chemische Profile und unterscheiden sich zum Teil ihrer Architektur. In unserer Gruppe untersuchen wir, wie diese Chemotypen assoziierte Insekten beeinflussen. Insbesondere wollen wir aktuell verstehen, wie das chemische Profil den Wettbewerb zwischen (Spezialisten und Generalisten) von Blattläusen beeinflusst und wie Fraßfeinde und andere Insekten beeinflusst werden.

Projektbeginn: Frühling 2023

Thema: Einfluss des pflanzlichen Chemotypes auf Insektengemeinschaften oder auf die Reaktionen abiotischer Faktoren (Das exakte Thema und Experiment werden gemeinsam mit dem Studenten ausgesucht und etabliert)

Das Masterprojekt beinhaltet folgende Arbeitsschritte:

- Vorbereitung der Pflanzen und Läusekolonien (April/Mai)

- Experimente im Gewächshaus oder im Feld in Freising (Juni/Juli)

- Statistische Auswertung und Verfassen der Arbeit (August/September)

Im besten Fall können die Daten in einem gemeinsamen Papier veröffentlicht werden. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit einer Doktorandin durchgeführt. Die Masterarbeit wird hauptsächlich in englischer Sprache betreut, kann aber auch auf Deutsch betreut werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Annika Neuhaus (annika.neuhaus[at]tum.de) oder an Lina Ojeda (lina.ojeda[at]tum.de).

Auswirkungen von Habitat Elementen und Substrattiefe auf Umweltbedingungen, Pflanzen- und Insektenvielfalt auf extensiven Gründächern

Begrünte Dächer bieten eine Möglichkeit die Biodiversität in Städten zu fördern, zusätzlich zu anderen Funktionen wie ein Haus optisch aufzuwerten, oder den städtischen Wärmeinseleffekt und Oberflächenwasserabfluss zu reduzieren. Gründächer können, zumindest theoretisch, als Refugium für Insekten und als potenzielle Futterquelle für Vögel und Fledermäuse dienen. Gründächer sind jedoch extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt, deren Auswirkungen durch ihre geringe Substrattiefe noch verstärkt werden. Wie die ökologische Funktion von Gründächern erhöht werden kann ohne die Substratdicke und damit die Baukosten stark zu erhöhen, ist gerade für Tiere noch wenig untersucht.

Im Rahmen des Projektes “Animal-Aided Design” wurde auf einem Gebäude in der Brantstraße in München-Laim das Dach begrünt und als Versuchsfläche entwickelt. In einem experimentellen Ansatz soll geprüft werden, ob geringe Veränderungen der Bodentiefe (Anhügelungen) oder das Hinzufügen von Steinhaufen, Totholz oder Refugien (Habitat Elemente) extreme Umweltbedingungen abmildern und die Vielfalt von Tieren oder Pflanzen erhöhen kann.

Im Rahmen dieses Projektes werden zwei Masterarbeiten zur Bearbeitung im Sommer 2022 ausgeschrieben. Neben einer Arbeit, die Vegetationsaufnahmen in den Flächen durchführt, sollen

- oberirdische Arthropoden und

- Temperaturen im Substrat untersucht werden. Es ist geplant:

Arthropoden

Hypothese: Die Abundanz und Diversität von Insekten wird auf Flächen mit dickerem Substrat oder Habitat Elementen erhöht

- Probenahme oberirdischer Insekten

- Sortieren der Tiere nach Ordnungen

- Statistische Auswertung der Daten mit R.

Substrattemperaturen

Hypothese: Dickeres Substrat reduziert extreme Temperaturen oder verzögert deren Auftreten.

- Ausbringen und Einsammeln von Temperatursensoren mit Dataloggern im Substrat des Dachexperiments

- Auslesen der Daten

- Statistische Auswertung der Temperaturen mit R

Bei erfolgreicher Arbeit können die Ergebnisse gemeinsam mit anderen Daten publiziert werden. Die Masterarbeiten können auf Deutsch oder Englisch betreut werden.

Bei Interesse und Fragen wenden sie sich bitte an Dr. Sebastian Meyer (sebastian.t.meyer[at]tum.de)

Inwieweit chemische Profile und chemische Diversität der basalen Ressource (Rainfarn) die Dynamik von Nahrungsnetzen bestimmen und Metagemeinschaften von Blattläusen strukturieren.

Hintergrund:

Auf intraspezifischer Ebene können phänotypische Unterschiede für die Erklärung ökologischer Funktionen wichtig sein. So beeinflusst beispielsweise die chemische Vielfalt von Pflanzen die trophische Struktur von Nahrungsketten, durch Bottom-up- und Top-down-Effekten auf Pflanzenfresser, Räuber und Parasitoiden.

Rainfarn ist dafür bekannt, dass er eine große Vielfalt an Sekundärmetaboliten aufweist und diese in großer Menge enthalten sind. Mit Hilfe einer Clusteranalyse konnten die einzelnen Pflanzen anhand ihrer chemischen Profile in unterschiedliche Chemotypen zusammengefasst werden. In einem Feldexperiment mit Pflanzengemeinschaften verschiedener Chemodiversität, werden wir die Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Insekten (z.B. Wirtsauswahl und Verbreitung von Herbivoren) und zwischen Insekten und anderen Insekten (z.B. Konkurrenz, Mutualismus, Räuber-Beute-Beziehung und Parasitoidrate) in einem Freilandversuch untersuchen.

Beginn der Projekte: So bald wie möglich

Projekt: Einfluss der Pflanzen(chemo)diversität auf Insektengemeinschaften

Die Masterarbeit umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- Literaturrecherche (Mai)

- Feldarbeit in Jena (Juni/Juli)

- Statistische Datenauswertung und Verfassen der Arbeit (August/Oktober)

Im besten Fall können die Daten in einer gemeinsamen Arbeit veröffentlicht werden. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit einer Doktorandin durchgeführt. Die Masterarbeit wird in englischer Sprache betreut, Deutschkenntnisse sind jedoch von Vorteil.

Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich bitte an: Lina Ojeda (lina.ojeda[at]tum.de)

(Projekt in Freising)

Inwieweit chemische Profile der basalen Ressource (Rainfarn) die Dynamik von Nahrungsnetzen bestimmen und Metagemeinschaften von Blattläusen strukturieren.

Hintergrund:

Rainfarn ist eine Pflanze mit vielen chemischen Bestandteilen, die sich in ihrer Zusammensetzung so sehr unterscheiden, dass verschiedene Chemotypen unterschieden werden können. Chemotypen sind morphologisch sehr ähnlich, haben aber unterschiedliche chemische Profile. In unserer Gruppe untersuchen wir, wie diese Chemotypen das Wachstum von Blattlauskolonien beeinflussen. Insbesondere sind wir daran interessiert zu verstehen, wie das chemische Profil die Interaktionen zwischen ober- und unterirdischen Blattläusen beeinflusst, die sich von derselben Pflanze ernähren.

Projektbeginn: So früh wie möglich

Thema:

Einfluss des pflanzlichen Chemotyps auf Blattlausgemeinschaften (innerhalb von Pflanzen)

Das Masterprojekt beinhaltet folgende Arbeitsschritte:

- Vorbereitung der Pflanzen und Läusekolonien (Mai/Juni)

- Experimente im Gewächshaus in Freising (Juni/Juli)

- Statistische Auswertung und Verfassen der Arbeit (August-Oktober)

Im besten Fall können die Daten in einem gemeinsamen Papier veröffentlicht werden. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit einer Doktorandin durchgeführt. Die Masterarbeit wird in deutscher und englischer Sprache betreut.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Annika Neuhaus (annika.neuhaus[at]tum.de).

Effects of NOx on moss diversity in Munich city squares

Air pollution caused by traffic and the heating of buildings is a major environmental and public health problem in cities. Plants have been shown to respond to air pollution.

We are offering a research-based Master thesis for motivated students in the areas of urban ecology or environmental engineering, in a joint project between the Environmental Sensing and Modeling Research group in Munich and the Terrestrial Ecology Research Group in Freising. The research question is: Do NOx emissions of traffic in Munich have a measurable effect on plants on urban squares, in particular mosses?

The work includes:

- a literature search of sensitivity of mosses to air pollution

- conducting measurements of NOx pollution on urban squares in Munich using a mobile setup

- statistical analysis of the relationship between pollution and moss occurrence (data are available) or machine learning, using the statistical software R, or Python, or Matlab

Experiences with urban ecosystem services are desirable but no prerequisite. Experience with GIS and R, Python or MATLAB are beneficial. Upon successful completion of the project the results might result in a publication. Supervision of the thesis can be in German or English. The project can start immediately.

If you are interested or for any questions, please contact:

Jia Chen (jia.chen[at]tum.de), Adrian Wenzel (a.wenzel[at]tum.de), Sebastian Meyer (sebastian.t.meyer[at]tum.de) or Wolfgang Weisser (wolfgang.weisser[at]tum.de)

Effects of NOx on moss diversity in Maxvorstadt

Air pollution caused by traffic and the heating of buildings is a major environmental and public health problem in cities. Mosses and lichens have been shown to respond to air pollution and have been used as indicators of air quality.

Based on a recent measuring campaign of air quality in Maxvorstadt, we are offering a research-based Master thesis for motivated students in the areas of urban ecology or environmental engineering, in a joint project between the Environmental Sensing and Modeling Research group in Munich and the Terrestrial Ecology Research Group in Freising. The research question is: Do NOx emissions of traffic in Munich have a measurable effect on the occurring bryophyte community on local scales?

The work includes:

- a literature search of sensitivity of mosses and lichens to air pollution

- conducting a census of mosses (and lichens)

- statistical analysis of the relationship between pollution (data available for Maxvorstadt) and moss occurrence, using the statistical software R

Experiences with urban ecosystem services are desirable but no prerequisite. Experience with GIS and R are beneficial. Upon successful completion of the project the results might result in a publication. Supervision of the thesis can be in German or English. The project can start immediately.

If you are interested or for any questions, please contact:

Sebastian Meyer (sebastian.t.meyer[at]tum.de), Wolfgang Weisser (wolfgang.weisser[at]tum.de), Jia Chen (jia.chen[at]tum.de) or Adrian Wenzel (a.wenzel[at]tum.de)

Auswirkungen von Pflanzen Diversität im Feldfutteranbau auf die Insekten Diversität

Die Vorteile artenreicher Mischungen für viele Ökosystemprozesse sind aus der ökologischen Forschung im Rahmen von Experimenten zur Artenvielfalt bekannt. Nun möchten wir diese Erkenntnisse auch für die landwirtschaftliche Praxis nutzen. Daher wird im Rahmen von LegacyNet (https://legacynet.scss.tcd.ie/) untersucht, wie Grünland-Mischungen innerhalb von Fruchtfolgen am besten gestaltet werden können, um die Funktion der Mischung als Grünland und den Effekt auf den folgenden Ackerbau zu maximieren (Bereitstellung von symbiotisch gebundenem Stickstoff, Bodengesundheit und Fruchtbarkeit).

Im Jahr 2020 haben wir in Freising ein Feld mit 60 Parzellen von 3x7m als Teil eines Netzwerks von Versuchsflächen angelegt, die einem gemeinsamen Versuchsplan folgen. Die Hauptbehandlungen sind Grünlandmischungen aus Gräsern, Leguminosen und Kräutern (von der Monokultur bis hin zu sechs Arten und artenreichen Kontrollen mit 10 Arten) sowie eine anschließende Getreidekultur, um die

Auswirkungen der Grünlandzusammensetzung zu quantifizieren. Neben der Quantifizierung des Grünlandertrags quantifizieren wir die Aktivität von Insekten und kleinen Säugetieren in den Parzellen sowie von Proxies für Ökosystemprozesse (Bestäubung, Prädation, Samenausbreitung mit REFA-Methoden).

Wir bieten forschungsbasierte Master- oder Bachelorarbeiten für motivierte Studierende in den Bereichen Insekten- oder Ökosystemprozess-Monitoring an.

Die Arbeit umfasst:

- Feldarbeit auf dem campusnahen Gelände in Freising

- Laborarbeit in Freising zur Bearbeitung der Proben (Insektensortierung, Auswertung der Köder, etc.)

- Statistische Auswertung der Daten mit R

Erfahrungen mit Insektentaxonomie oder REFA-Methoden sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Erfahrungen mit R sind von Vorteil. Bei erfolgreichem Abschluss des Projekts können die Ergebnisse zusammen mit anderen Versuchsergebnissen in einer Publikation münden. Die Betreuung der Arbeit kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Arbeit soll bald möglichst beginnen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an

sebastian.t.meyer[at]tum.de oder rafael.achury[at]tum.de

Eine Untersuchung in Kooperation mit dem LBV, wie sich Umweltbedingungen auf die Überwinterungszeit von Igeln in Bayern auswirken.

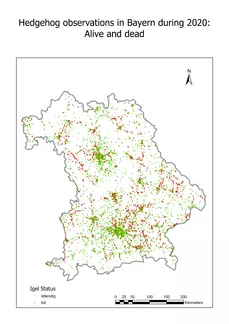

Es ist zu erwarten, dass mit dem Klimawandel die Winterperioden kürzer und wärmer werden. Dies könnte, neben anderen Umweltbedingungen, die Überwinterungszeit von Tieren verändern. In vielerlei Hinsicht sind Städte ein nützliches Model für einige der zukünftigen Umweltbedingungen, die der Klimawandel mit sich bringt, insbesondere in Bezug auf die Temperatur. Für Igel ist bereits bekannt, dass regionale Temperaturänderungen ihre Überwinterungszeit beeinflussen können. Weniger bekannt ist jedoch, wie sich andere Umweltvariablen auf ihren Winterschlaf auswirken. Die unterschiedlichen Umweltbedingungen zwischen städtischer und ländlicher Umgebung, z.B. Landnutzung oder Vegetationsdichte, könnten die Verfügbarkeit von Ressourcen oder das Vorhandensein von Refugien beeinflussen. Citizen scientists haben dem LBV geholfen, in den letzten sechs Jahren etwa 100.000 Beobachtungen von Igeln in Bayern zu sammeln. Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert, da sie die Modellierung der Überwinterungszeit von Igeln in- und außerhalb der Städte ermöglichen.

In der Masterarbeit soll es darum gehen, Verschiebungen in der Überwinterung des Igels in Abhängigkeit von biotischen und abiotischen Bedingungen zu erkennen und sichtbar zu machen. Dies könnte erreicht werden durch:

- Kombination verschiedener Skalen (Stadt- und Land-Standorte)

- Verwendung unterschiedlicher biotischer Variablen

- Unterschiedliche abiotische Variablen (z. B. Temperatur, städtische Wärme-inseleffekte, Niederschlag, Höhe, Versiegelung)

Die Arbeit findet im Rahmen des Projekts "Bayerische Synthese- Informations- Citizen Science Portal für Klimaforschung und Wissenschaftskommunikation" (BAYSICS) statt (www.baysics.de).

Bei erfolgreichem Verlauf der Arbeit könnten die Ergebnisse die Grundlage für eine zukünftige Publikation bilden. Die Masterarbeit wird in englischer Sprache durchgeführt.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Fabio Sweet (fabio.sweet[at]tum.de) oder Wolfgang Weisser (wolfgang.weisser[at]tum.de)

Auswirkungen von Lebensraumelementen und Substrattiefe auf die Pflanzen- und Insektenvielfalt auf extensiven Gründächern

Gründächer (Dachbegrünungen) bieten die Möglichkeit, Biodiversität zu fördern, zusätzlich zu anderen Funktionen wie ein Haus optisch zu verbessern, oder den Wärmeinseleffekt und Oberflächenwasserabfluss zu reduzieren. Gründächer können, zumindest theoretisch, als Refugium für Insekten und als potenzielle Futterquelle für Vögel und Fledermäuse dienen. Gründächer sind jedoch extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt, deren Auswirkungen durch ihre geringe Substrattiefe noch verstärkt werden. Wie genau die ökologische Funktion von Gründächern erhöht werden kann, ist gerade für Tiere noch recht unbekannt.

Im Rahmen des Projektes “Animal-Aided Design” wurde auf einem Gebäude in der Brantstraße in München-Laim das Dach begrünt und als Versuchsfläche entwickelt. In einem experimentellen Ansatz soll geprüft werden, ob geringe Veränderungen der Bodentiefe (Anhügelungen) oder das Hinzufügen von Steinhaufen, Totholz oder Refugien die Vielfalt von Tieren oder Pflanzen erhöhen kann.

Die Masterarbeiten konzentrieren sich entweder auf Pflanzen oder Tiere.

Folgende Arbeitsschritte sind geplant:

- Probenahme Pflanzen oder Tiere, insbesondere oberirdische Insekten und Bodentiere

- Bestimmung der Pflanzen oder Tiere (zT. Sortieren nach Ordnung)

- Statistische Auswertung der Daten, um zu prüfen, welche der Ansätze positive Effekte auf Pflanzen oder Tiere haben.

Bei erfolgreicher Arbeit können die Ergebnisse gemeinsam mit anderen Daten publiziert werden. Die Masterarbeit wird auf Deutsch und Englisch betreut.

Bei Interesse wenden sie sich bitte an Andrew Fairbairn (andrew.fairbairn[at]tum.de), Technische Universität München, Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie, Hans-Carl von Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising.

Supervisor: Dr. Sebastian Meyer

Diversität beeinflusst die Funktion und erbrachte Dienstleistungen von Ökosystemen. So haben ökologische Experimente vielfach gezeigt, dass in Ökosystemen Pflanzenvielfalt die Diversität anderer Organismen und Produktivität (neben anderen Funktionen) erhöht. Um in der Landwirtschaft diese Ergebnisse aus der ökologischen Grundlagenforschung zur Verbesserung der Produktion und Abmilderung von Umweltbelastungen anzuwenden, bedarf es weiterer Forschung. In einem Freilandversuch am Rand des Campus in Freising untersuchen wir die Auswirkungen der Artenvielfalt in einem Feldfuttersystem auf Ertrag, Futterqualität und ökologische Parameter. Das Experiment wurde auf 60 Parzellen in 2020 etabliert und kann dieses Jahr für vielfältige Fragestellungen und Messungen in studentischen Abschlussarbeiten genutzt werden.

Supervisor: Benjamin Leroy

Outbreaks of the gypsy moth Lymantria dispar can cause profound alterations of forest ecosystem by causing complete defoliation of trees and increasing tree mortality. Defoliation can also harm insect herbivores by reducing food availability, increasing the production of plant defense chemicals, and stimulating the development of secondary pathogens such as the powdery mildew.

Gypsy moth outbreaks are combatted by forest managers with aerial applications of insecticides that can also negatively affect non-target herbivores. Risk assessment protocols focus on testing the toxicity of a pollutant to organisms and rarely take into consideration how their life histories may mediate their exposure to the toxicant. Knowledge of a population’s ability to avoid exposure (avoidance traits) and recover following exposure (resilience traits) should be combined with results from toxicity assays to the risk posed by insecticides to individual species.

We are interested in testing separately the impacts of gypsy moth outbreaks and insecticide treatments on two important guilds of oak herbivore: leaf-miners and gall-inducers. Oak leaf samples were collected in 48 oak forests in Northern Bavaria, 24 of which sustained gypsy moth outbreaks in 2019, while the other 24 had normal endemic densities. Half of the plots in each group was sprayed with the insecticide tebufenozide and the other half left unsprayed (full factorial design). The master’s thesis work comprises of the following steps:

- Identification to genus/species of leaf-mining and gall-inducing insects on the leaves

- Scoring of chewing damage

- Statistical analysis of the data

Prospective students should have interest in forest ecology, entomology or ecotoxicology and have a good command of the English language. If the work is successful, the results may be published in an international peer-reviewed scientific journal.

If you are interested, please contact Benjamin Leroy (benjamin.leroy[at]tum.de / 08161-71-2490)

Masterarbeit zu vergeben

Förderung der Biodiversität im Hopfen

Landwirtschaftliche Nutzung kann Biodiversität fördern oder verringern und selbst von einer erhöhten Biodiversität profitieren. Hopfen ist eine wichtige Nutzpflanze und ist in Regionen wie der Hallertau die wichtigste Kultur in der Landwirtschaft. Während Hopfenanbaumethoden in den letzten Jahren stark verbessert wurden, haben viele ehe-mals für den Hopfenanbau typische Arten wie das Rebhuhn, Tagfalter wie der C-Falter oder das Tagpfauenauge, oder auch Heuschrecken und Netzflügler in den Hopfenanbauregionen abgenommen. In der Masterarbeit soll fol-genden Fragen nachgegangen werden:

- Was sind die wahrscheinlichen Mangelfaktoren, die zu dem Rückgang von typischen Arten geführt haben?

Zielarten sind das Rebhuhn (Perdix perdix), die Heidelerche (Lullula arborea), der C-Falter (Nymphalis c-album), der Hopfen-Taghaft (Hemerobius humulinus), das Grüne Heupferd (Tettigonia viridissima), die Ei-chenschrecke (Meconema thalassinum) sowie weitere Tagfalter und andere Arten. Mit Hilfe einer Literatur-studie sollen die Mangelfaktoren (z.B. Nahrungsverfügbarkeit, Deckung, Insektizide usw.) für die verschie-denen Arten herausgearbeitet werden. - Gibt es Unterschiede im Vorkommen der Zielarten zwischen ökologisch und konventionell bewirtschafteten Flächen?

In eigenen Aufnahmen soll das Vorkommen der Zielarten im Freiland quantifiziert werden. Neben dem Ver-gleich zwischen ökologischen und konventionellen Flächen soll auch eine Bestandsaufnahme in größeren (je 1-2 km2) zusammenhängenden Bereichen mit überwiegendem Hopfenanbau erfolgen. - Welche Maßnahmen könnten das Vorkommen der Arten in Hopfenanbaugebieten fördern?

Auf Basis der eigenen Untersuchungen sollen Vorschläge gemacht werden, wie die Diversität im Hopfen gefördert werden kann. Die Vorschläge dienen als Vorlage für zukünftige experimentelle Maßnahmen.

Die Arbeit wird gemeinsam von der TUM (Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie, Prof. Wolfgang W. Weisser) und der Landesanstalt für Landwirtschaft (Hopfenforschungszentrum Hüll, Dr. Florian Weihrauch) betreut. Reisekosten für die Freilandarbeiten können erstattet werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Prof. Wolfgang W. Weisser (wolfgang.weisser[at]tum.de) oder

Dr. Florian Weihrauch (Florian.Weihrauch[at]lfl.bayern.de)

Direkter Betreuer: Dr. Sebastian Meyer

Moderne ökologische Forschung untersucht oft Zusammenhänge zwischen so genannente Ökosystemfunktionen (Solche Prozesse die zu den Stroffkreisläufen, Lebensprozessen und der Regeneration von Ökosystemen beitragen) und verschiedenen Regelgrößen (z.B. Diversität, Landnutzung, (menschliche) Störung, Umweltbedingungen). Im Rahmen solcher Untersuchungen ist es unerlässlich Ökosystemfunktionen anhand von geeigneten Indikatorgrößen quantifizieren zu können. Im Rahmen der Bachelor- / Masterarbeit sollen für einzelene Funktionen (oder eine Auswahl) verschiedene Messverfahren durchgeführt und auf ihre Eignung als Indikatorgröße untersucht werden.

Direkter Betreuer: Dr. Sebastian Meyer

Das Jena Experiment (www.the-jena-experiment.de) untersucht in einem breit angelegten experimentellen Design die funktionelle Bedeutung von Biodiversität. Es soll untersucht werden ob durch Pflanzendiverstät veränderte Ökosystemprozesse (Zersetzung, Predation, Bestäubung, Samenverbreitung) direkt durch geeignete Messverfahren nachgewiesen werden können. Dazu werden Indikatoren in den Versuchsflächen des Jena Experiment standardisiert gemessen um diese Funktionen zu quantifizieren und ihren Zusammenhang zu Diversität zu untersuchen. Im Rahmen einer Masterarbeit können dabei verschiedenen Funktionen untersucht werden oder in einer Bachelorarbeit einzelne Funktionen. Auch die Vergabe mehrere sich ergänzender Bachelorarbeiten ist denkbar.

Direkter Betreuer: Dr. Sebastian Meyer

Untersuchungen im Rahmen des Jena Experiments (www.the-jena-experiment.de) haben wichtige Herbivoren auf den Versuchflächen identifiziert. Für viele dieser Arten ist wenig über ihr Wirtsspektrum bekannt. In der geplanten Bachelorarbeit soll für einige dieser Arten die Eignung der 60 Pflanzenarten des Artenpools als potentielle Wirtspflanzen überprüft werden. Dazu werden Fraßversuche unter Laborbedingungen durchgeführt.

Direkter Betreuer: Maximilian Mühlbauer, Dr. Sebastian Meyer

Städte sind für menschliche Bewohner konzipiert. Gleichzeitig sind Städte auch hoch dynamische Ökosysteme, die eine Großzahl von häufigen und selten Tierarten beheimaten. Diese Arten sind auf Grünflächen in der Stadt und die von ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen angewiesen. Gleichzeitig stellen Grünflächen und die mit ihnen assoziierte Biodiversität auch Ökosystemleistungen zur Verfügung von denen Menschen profitieren. Wachsende Städte sind zunehmend mit Herausforderungen in Bezug auf den Erhalt von Diversität und Ökosystemleistungen konfrontiert. Daher rückt die Planung von Stadtplätzen als grüne Infrastrukturen zunehmend in den Fokus. Um Plätze funktionell planen zu können ist es wichtig die Platzcharakteristika, die für das Vorkommen von Arten und die Erbringung von Ökosystemleistungen wichtig sind, zu kennen. Die angebotene Masterarbeit wird auf 100 Plätzen in München ausgewählte Aspekte von Biodiversität und Ökosystemfunktionen quantifizieren und diese durch gegebene Platzeigenschaften erklären. Die Arbeit wird im Rahmen eines größeren interdisziplinaren Projektes durchgeführt.